岐阜県魚苗センターのアユに関わる前から、下戸な私ですが、「うるか」は好物でした。

とにかく私は、あらゆるモツ系が大好きです。まず外せないのが、牛や豚の「もつ煮」。大阪では、「どて焼き」が一般的な呼び名ですが、、、この超濃厚な旨味は、私の出身地大阪・ミナミや新世界の名物、ソウルフードです。その他お肉系では、朝引きとりのレバーのコクは、牛生レバの後継者です。ごま油とあら塩との相性は最高です!牛ホルモンでは、ハツの歯ごとたえ、生センマイのさっぱり感、ミノの独特の弾力、牛タンのとろける食感・・・と、牛だけでもいくらでもお話しできます。

もちろん好物は、お肉だけではございません。ふぐ白子のクリーミーな舌触り、あん肝の濃厚なコク、ボラの「からすみ」や、いかの塩辛、特に深い発酵香やホヤの磯の香りがたまりませんね。最後に、忘れてならないのは、いなごの佃煮でしょうか。小学校の4年で同級生のお土産で、初めて頂いてからの大ファンですが、今ではなかなか頂けなくなりましたね。

とにかく内臓の美味しさは、ただの食材ではなく、日本の食文化の奥深さそのものだと思っています。不思議なのは、両親や妹、女房はモツ嫌いということです(笑)

前置きが長くなり過ぎましたが、ここからは「うるか」について少しお話しさせてい下さい。

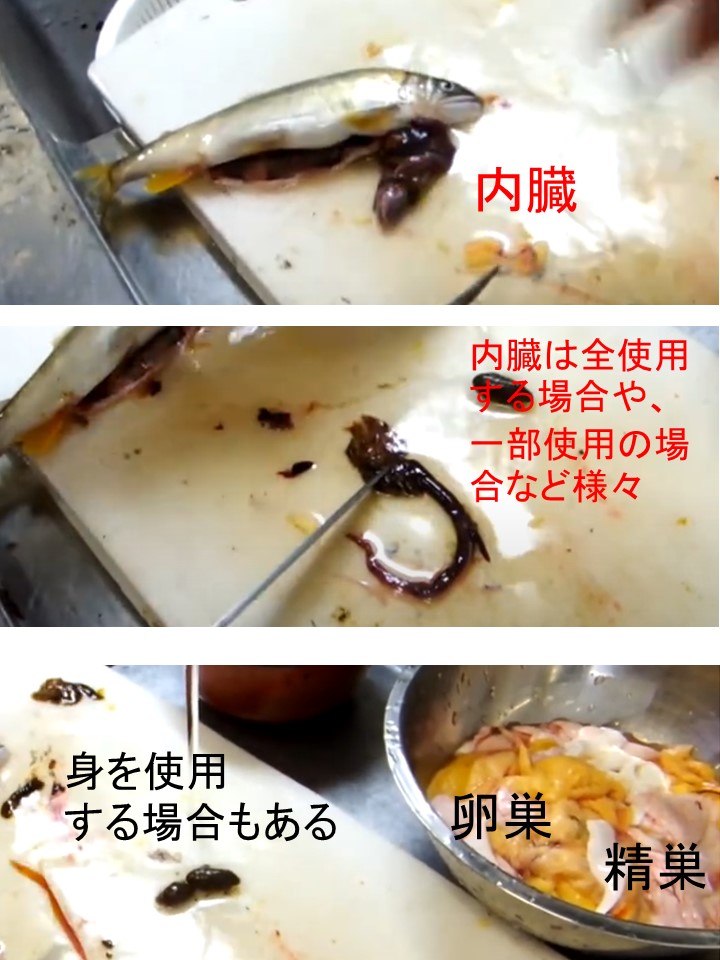

(上記の写真は調理風景)

「うるか」とは一言で言えば、アユの塩辛(内臓の漬け込み)のこと。

「うるか」には「身うるか」、「子うるか」、「にがうるか」「白うるか」の4種類があります。一説にはさらに種類があるようですが。詳しいことは、ネットで検索して下記のようにまとめてみました。

(以下、「うるか」情報を複数のウエブ検索から引用してみました。

※ここでは、5種類を紹介しています。最初に長良川が紹介されているのは嬉しいですし、やはり「本場」という意味だと思います。

1. 「うるか」の歴史と地域

「うるか」は、アユの内臓や卵巣、精巣などを塩満して発酵させた、日本の伝統的な珍味です。記録に残る最古の記述として、1568年の「益田家文書」に高津川や匹見川のアユとうるかの記述があるようです。

現在では、下記の地域で特に知られています。

•岐阜県長良川 •熊本県球磨川 •岩手県井上川

うるかの種類と特徴

「うるか」は使用するアユの部位や製法によって味わいが大きく異なります。主に以下の5種類があります。

1. 苦うるか (にがうるか)

アユの内臓のみを使用し、苦みと深いうま味が特徴。

作り方は、アユの内臓を取り出し、水洗しないまま使用。内臓に適量の塩を添えてよくまぜて、密関容器に入れ、冷暖所で数ヶ月から一年以上熟成させる。

2. 子うるか (こうるか)

卵巣と精巣 (白子) を使用し、マイルドで食べやすい。

作り方は、新鮮なアユの卵巣と精巣を取り出し、適量の塩を加えてまぜ、密関容器に入れ、数ヶ月熟成させる。

3. 身うるか (みうるか)

内臓に加えてアユの身を加えたもの。

作り方は、アユの頭やひれを除き、内臓は残す。それを粒状につぶし、塩を加えてまぜ、密関容器に入れ、熟成させる。

4. 切り込みうるか

アユを内臓ごと小さく切り、塩身をしっかりと添え、あとは、密関容器に入れ、熟成させる。

あまり長期間の熟成は要らない。

5. 白うるか (しらうるか)

精巣のみを使用し、やはり、密関容器に入れ、熟成させる。特徴としては、個人差はありますが、うるかの中でも最もクリーミーな濃厚な味わいです。

この「うるか」ですが、岐阜県魚苗センターのお得意様に関心をもって頂き、先月から商品開発が始まりました。個人的には、とてもわくわくしています。また、開発の過程はこのブログでもご紹介できればと思っております。

乞うご期待!です。